Befunde

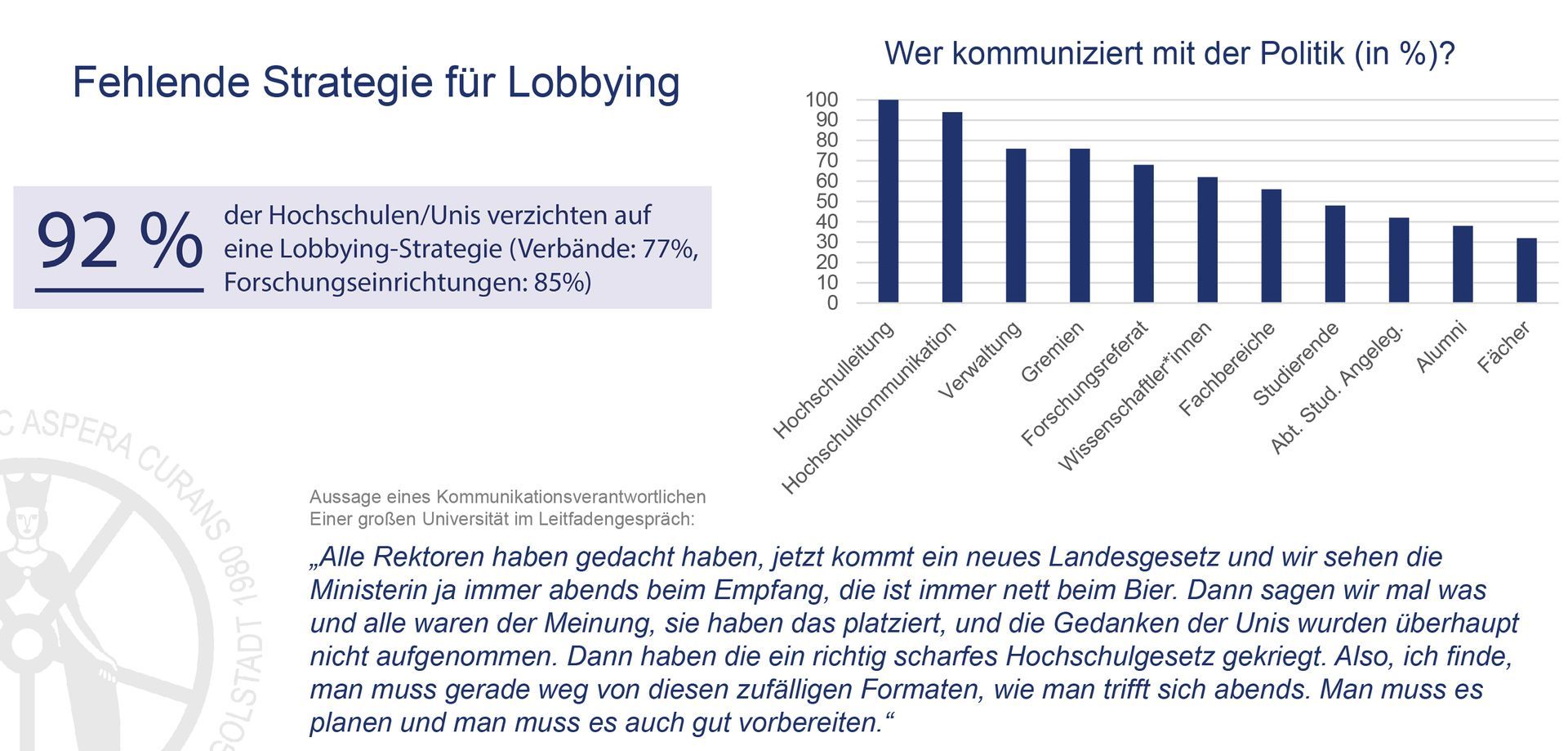

Wissenschaftsorganisationen in Deutschland betreiben selten politische Interessenvertretung – und wenn, dann fast nie strategisch. Es fehlt nicht nur an Ressourcen und Zuständigkeiten, sondern auch am Bewusstsein für die Bedeutung von Lobbying als legitimem, demokratischen Bestandteil der Wissenschaftskommunikation.

Zentrale Ergebnisse

- Mangelndes Bewusstsein für politische Interessenvertretung und fehlende Strategie

- Fokus auf Einrichtungsleitung anstatt Kommunikationsverantwortliche einzubeziehen

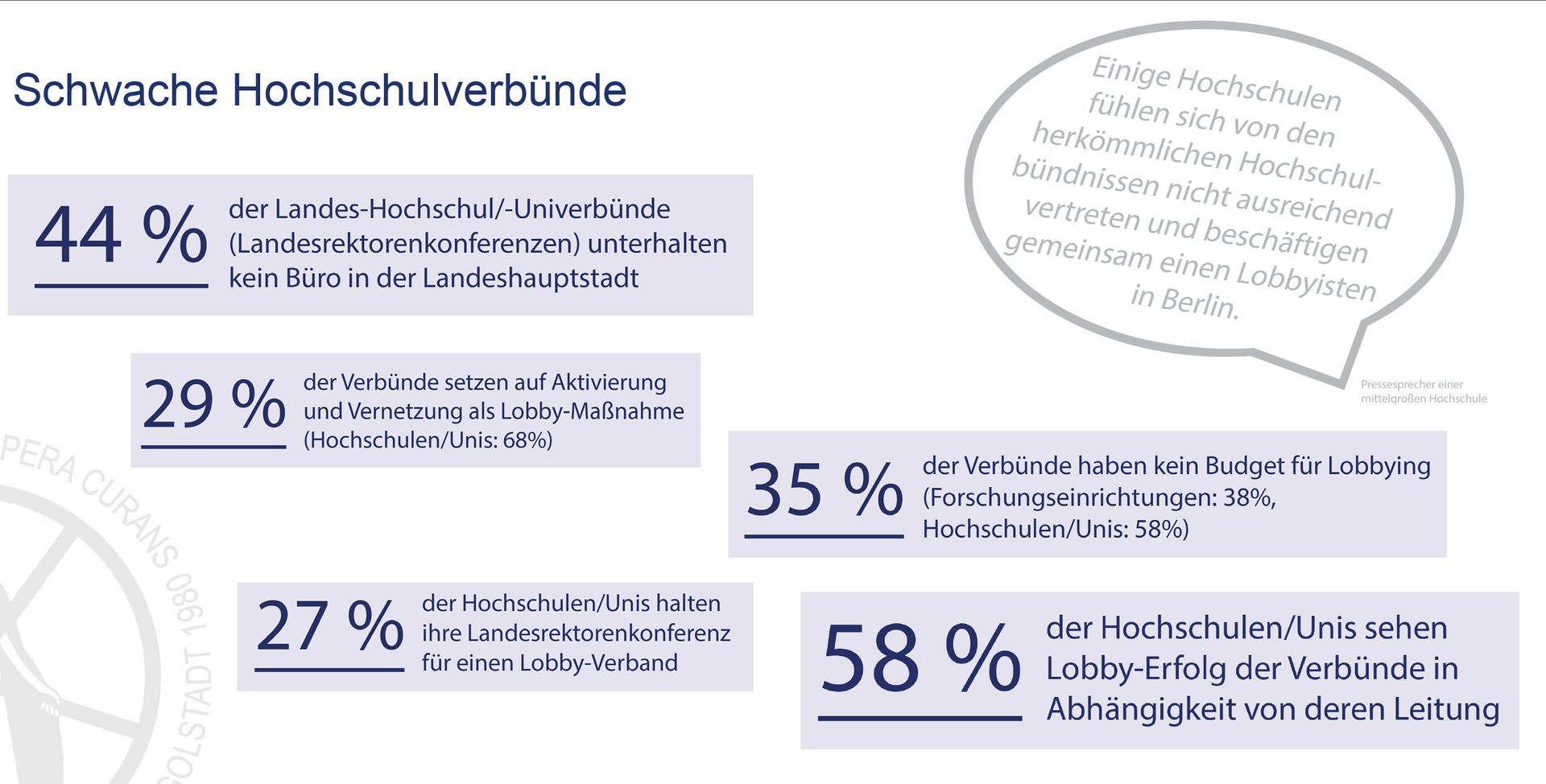

- Schwache Verbünde ohne einheitliche Stimme

Lobbying-Typologie

- Lobbying-Aktive:

Die wenigen Aktiven, meist Forschungsinstitute, setzen gezielt auf politische Kommunikation: mit klarer Aufgabenverteilung, professionellen Ressourcen und klassischen Instrumenten. - Lobbying-Passive:

Passive würden gerne lobbyieren, scheitern aber an Strukturen und Verantwortlichkeiten. Meist bleibt es Chefsache. Der Begriff „Lobbying“ wird vermieden. Stattdessen ist verschleiernd von wissenschaftlicher Beratung die Rede. - Lobbying-Verweigernde:

Die Mehrheit lehnt Lobbying grundsätzlich ab, aus einem falsch verstandenen Neutralitätsideal heraus. Sie kommunizieren zwar mit der Politik, bestreiten aber, dabei eigene Interessen zu verfolgen.